사진. 한국연구재단

똑똑한 고분자 복합재를 활용해 냉난방 에너지 소비를 절약할 수 있는 방안이 제시돼 주목된다. 한국연구재단은 전북대학교 김건우 교수 연구팀이 주변 온도에 따라 열방사율을 스스로 조절하는 고분자 복합재를 개발했다고 밝혔다. 이 소재는 배터리처럼 온도에 민감한 제품에 활용하면 일정한 온도 유지가 가능해 성능을 극대화시킬 수도 있다.

기술 개요

복사냉각이란 대기의 창 영역인 8-12㎛ 파장 영역에 열방사율이 좋은 소재를 활용해 쉽게 복사열을 우주로 방출시키는 현상을 의미하며, 에너지의 사용 없이 표면냉각이 가능한 이점으로 최근 그 연구가 활발히 진행되고 있다. 하지만 해당 현상은 냉각만 가능해 냉각이 필요하지 않은 환경에서도 불필요한 냉각이 이뤄진다는 단점이 있다. 예로 복사냉각 기술이 적용된 소재는 온도가 낮은 겨울철에도 냉각이 이뤄져 표면 온도를 더욱 떨어뜨리게 된다.

이에 따라 환경에 감응하는 복사냉각 기술의 필요성이 대두됨. 관련 연구가 2021년 Science지에 연달아 2편이 게재됐으며(Science(374), 6574, p1501-1504, p1504-1509), 첫번째 논문에선 Fabry-Perotlayer 구조를 활용해 온도감응 Metal-to-insulator 물질인 Vanadium dioxide(VO2)와 금속 박막 사이에 원적외선 흡수 물질을 둔 광학 다층 박막구조를 소개함(Science(374), 6574, p1504-1509). 고온에서 금속의 성질(열적외선 반사)을 가지는 VO2 박막과 금속 박막 사이에서 열적외선 흡수를 증가시켜 고온에서 열방사율을 증가시켰다. 두 번째 구조는 VO2의 마이크로 패턴을 활용한 광의 공진현상(photonic resonance)을 구조 설계해, 고온에서 표면 열적외선 흡수율을 증가시켰다(Science(374), 6574, p1501-1504). 하지만 이러한 광학 구조는 주로 나노/마이크로 패턴 및 나노/마이크로 박막 구조 등을 활용하기 때문에 대량 생산에 어려움이 많고, 구조적 내구성이 취약해 응용에 어려움이 많다. 이러한 구조적 내구성을 개선하고자 고분자 기반 복합재 구조에서 해당 광학특성을 구현할 수 있는 방법을 고안해냈다.

연구내용

이상적인 온도감응형 복합재 구조는 대기의 창(8~14㎛) 내에서 효율적인 열 방출을 달성하기 위한 정밀한 스펙트럼 제어 기능, 확장성, 주변 온도에 따라 효과적인 온도 조절이 가능한 내구성을 갖춰야 한다.

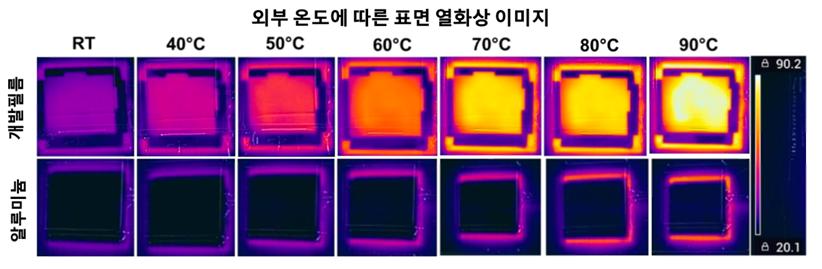

이 연구에서는 폴리에틸렌 내에 이산화바나듐(VO2)과 인듐주석산화물(ITO) 입자를 무작위로 분산시켜 PE 기반 복합 메타물질 구조(PE-CMS)를 구성하고, 이를 알루미늄 기판 위에 증착한 복합 메타물질 필름(PE-CMF)을 개발했다. PE의 낮은 적외선(IR) 흡수 특성, VO2의 상전이 특성, ITO의 높은 IR 산란 특성을 활용해 온도에 광특성이 유도되는 PE-CMS를 개발했다.

절연체-금속 상전이 과정에서 금속 VO2 입자의 산란 효과와 ITO 입자의 산란을 통해 복합재의 전반적인 IR 흡수율을 향상시키고 금속에서 절연체로의 전이 온도에 따라 열 방출량을 약 60%에서 75%로 자동 전환할 수 있다. 고온에서의 금속 VO2가 적외선을 효율적으로 가두어 고분자 매트릭스 내에서 광산란으로 인한 광경로가 연장됨으로 IR 흡수가 가능한 것을 이론적으로 규명했다. 또한 방사율 변화율을 최적화하는 데 가장 적합한 고분자를 원적외선 흡수율에 대한 이론적 접근을 시도했다. 실내 및 실외 현장 테스트와 함께 수치 시뮬레이션을 활용해 제안된 PE-CMS의 기본이 되는 적응형 열 방출 메커니즘을 규명했다.

연구성과/기대효과

냉난방 에너지 소비는 전체 에너지 소비의 40%에 가까울 정도로 크며, 건물 내의 1도는 몇천억 정도의 가치를 가진다. 온도반응 열방사율 자율조절 복합재를 활용해 냉난방 에너지 소비를 줄일 수 있다면 그 파급효과는 무척 클 것으로 기대된다. 또한 고분자 복합재 기반으로 성형이 용이해 의류, 신발, 자동차 내장재, 건축 자재 등에 적용이 가능해 인간의 열적쾌적성을 증진시킬 수 있고, 전기자동차의 주행거리를 증가시켜 줄 수 있는 등 여러 성과가 기대된다.

![[포토] 나노융합R&D성과홍보관, 한국형 뉴딜 실현을 위한 나노 기술 한자리에](https://file.yeogie.com/img.news/202107/thumb/71VDLJ439J.jpg)

![[포토] 나노코리아 2021, 전격 개막!](https://file.yeogie.com/img.news/202107/thumb/iIOQla1NKy.jpg)

![[포토] 제2차 석유화학 탄소제로위원회 개최](https://file.yeogie.com/img.news/202107/thumb/xelbLpva1l.png)

![[산업전망] 인도 EPDM 시장 전망](https://file.yeogie.com/img.news/202406/md/m4G8EiK428.jpg)